不動産クラファンのマスターリース契約とは?ケース別注意点を解説!

不動産クラファンのマスターリース契約を6つのケースで解説しています。

仕組み・メリット/リスク・確認ポイントなどを掲載。

*あくまで今までのパターン事例を掲載していますので、今後さらにパターンが増える可能性もあります。

*注意点やポイントもあくまで1例として考え、事業者/ファンドごとに個々で考えていく必要はあると思います。

この記事でわかること

・不動産クラファンのマスターリース契約とは

・ケース1:他社契約でのマスターリース契約

・ケース2:グループ会社間でのマスターリース契約

・ケース3:実はキャピタル併用型でのマスターリース契約

・ケース4:キャピタル型ファンドでのマスターリース契約

・ケース5:リゾート/ホテル系ファンドでのマスターリース契約

・ケース6:開発型ファンドでのマスターリース契約

・全案件共通の大事なポイント

・まとめ

・利回りカレンダー|投資情報の自動収集ツール

不動産クラファンのマスターリース契約とは

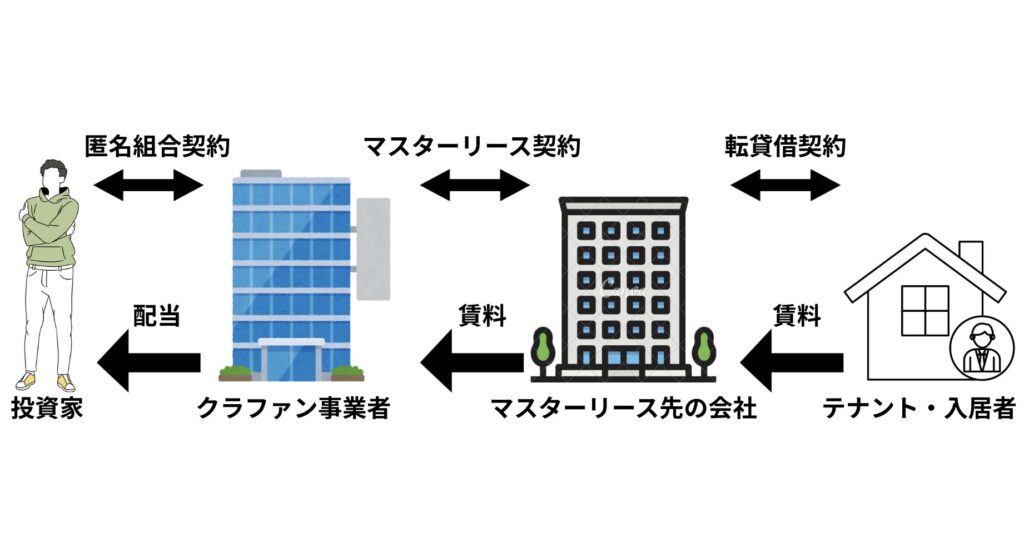

マスターリースとは「一括借り上げ」という意味で、マスターリース先の会社がクラファン事業者から物件を借り上げています。

そして多くのケースでは、マスターリース先の会社が入居者/テナントなどへ貸し出すという構造になっています。

つまり、クラファン事業者視点では最終的な入居者/テナントの有無に関係なく賃料を得ることができ、投資家に安定的な配当を拠出できる仕組みとなっています。

マスターリース契約のメリット

ポイント

・空室率などで配当が増減せずに安定した利益を得られる

投資家視点でのマスターリース契約のメリットは

『空室率などで配当が増減せずに安定した利益を得られる』

これに尽きると思います。

特にインカムゲイン型のファンドでは期中に入居者が退去する可能性なども考えられますが、マスターリース契約であればその心配はありません。

神制度やん!

これで心配なしだね!とならないのがこのマスターリース契約です。

マスターリース契約への疑問点

一般的にはマスターリース契約を行う場合は、マスターリース先に空室リスクなどを押し付ける代わりに賃料の一部を中抜きされているはずです。

イメージは以下のような画像でしょうか。

これであれば、

投資家/不動産クラファン事業者/マスターリース先の会社

3社が各々のリスクに合わせて良い関係が気づけていると思います。

ただし不動産クラファンのマスターリース契約ではグループ会社間でマスターリース契約を交わされていることが多く、上記のような関係性になってない事例があります。

そこで

ケース1:他社契約でのマスターリース契約

ケース2:グループ会社間でのマスターリース契約

ケース3:実はキャピタル併用型でのマスターリース契約

ケース4:キャピタル型ファンドでのマスターリース契約

ケース5:リゾート/ホテル系ファンドでのマスターリース契約

ケース6:開発型ファンドでのマスターリース契約

の6つのケースでのマスターリース契約の「注意点」「確認したいポイント」について考えていこうと思います。

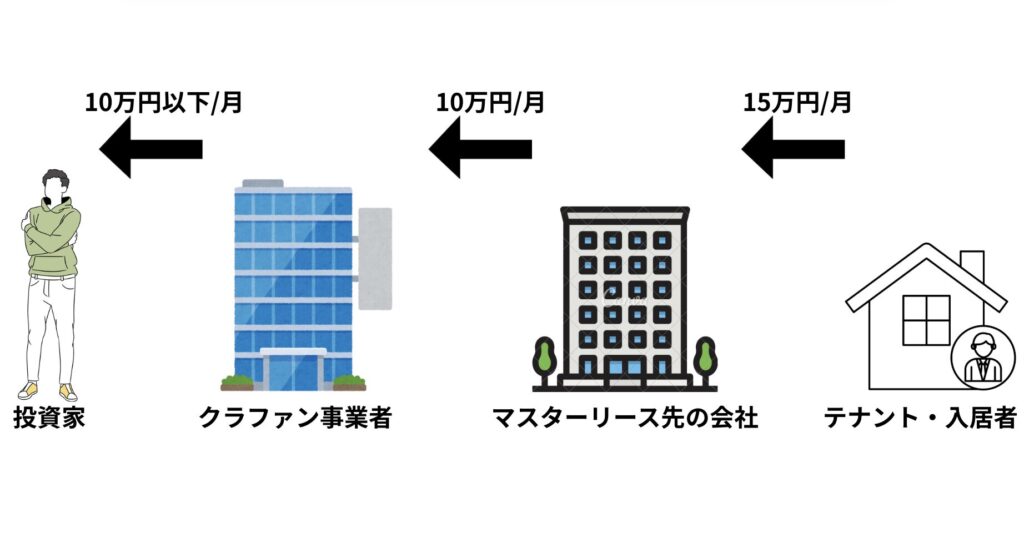

ケース1:他社契約でのマスターリース契約

おそらく一番オーソドックスなマスターリース契約だと思います。

*不動産クラファン界隈では後述するグループ会社間のマスターリースが多いです

①不動産クラファン会社からと関係のない第3社(マスターリース先の会社)ヘ貸し出し

↓

②第3社(マスターリース先の会社)がテナント/入居者に転貸

といった形になります。

そのため、基本的には空室リスクは第3社(マスターリース先の会社)が負ってくれるので、不動産クラファン会社及びその先の出資者には安定した賃料(配当)が入る仕組みとなっています。

注意点

ポイント

・利回りは低くなる

・必ずしも賃料が減額されないとは限らない

まず、どうしても利回りは低くなります。

マスターリース先の会社に空室リスクを負わせる一方で、最終需要者には我々に支払う賃料よりも高値で貸し出しているはずです。

*そうでなければ利益出ませんしね

そのため、マスターリースを使わない場合に比べて利回りは低くなっているはずです。

また、

・必ずしも賃料が減額されないとは限らない

です。

基本的には借主の方が法的に強く、周辺賃料相場と比べて不相応の場合は賃料の見直し(減額請求)される可能性もあります。

普通建物賃貸借契約では減額しない旨の特約は無効になります。

*定期建物賃貸借契約の場合は有効

確認したいポイント

ポイント

・周りの賃料水準とかけ離れてないか

一応上記の『周りの賃料水準とかけ離れてないか』と記載させていただきましたが、このケースではそこまで心配いらないかもしれません。

*一度は両者が納得して契約してるはずですし、、

どちらかというとマスターリース先企業が潰れないか?とかの方が大事かもしれませんね。

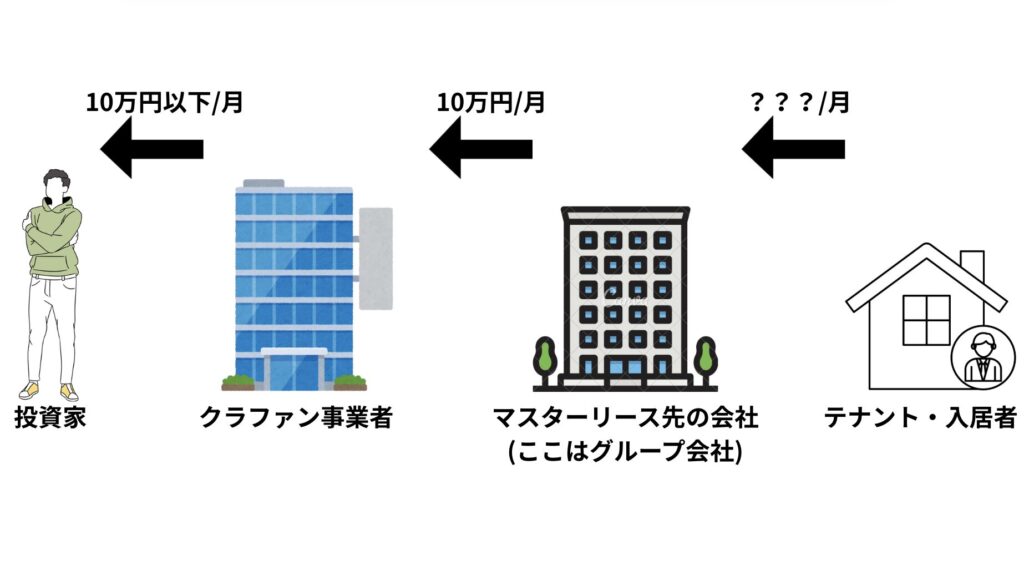

ケース2:グループ会社間でのマスターリース契約

次に不動産クラファン界隈で一番目にすることが多いマスターリース契約だと思います。

①不動産クラファン会社からとグループ会社(マスターリース先の会社)ヘ貸し出し

↓

②グループ会社(マスターリース先の会社)がテナント/入居者に転貸

といった形になります。

そのため、基本的には空室リスクはグループ会社(マスターリース先の会社)が負ってくれるので、不動産クラファン会社及びその先の出資者には安定した賃料(配当)が入る仕組みとなっています。

ケース1との相違点は

『マスターリース会社がグループ会社である』

となっています。

注意点

ポイント

・実際の賃料水準がわからない

・リスクはグループ会社が負っている

*グループの財務に負担がかかっている可能性

ここの問題点として

・実際の賃料水準がわからない

という点があります。

不動産クラファンのファンドには

『期中の配当原資』『最終的な出口』

が重要かと思われますが、マスターリース契約によって実際の物件の収益力が見えなくなることで、きちんと売却できるのか?

ということが投資家の方で想定しずらくなります。

他社でのマスターリースでも同じかもしれませんが、グループ会社間の取引の場合はさらに透明性が低いので。

また

・リスクはグループ会社が負っている

という点も重要かと思います。

ファンドの配当原資である「賃料の支払い元」が外部企業ではなく、グループ内企業であるという構造です。

そのためグループ内企業が赤字となった場合でも、マスターリース契約で問題なく回っているように見えてしまいます。

これは投資家にとって配当が安定しやすいというメリットがありますが、

裏を返せば「グループ内企業の経営が苦しい時でも無理をして配当を支払っている可能性」があるということです。

グループ会社同士の関連当事者取引にあたるため、投資家としてはその点を理解しておくことも重要かと。

確認したいポイント

ポイント

・実際の賃料水準と著しく乖離していないか

『インカム(賃料収益)メイン+グループ会社のマスターリース契約』

の座組の際は、できる限り実際の賃料収益を確認するように心がけましょう。

マンションやアパートなどであれば物件名で検索すれば

・直近の賃料水準

・空室の有無

などを調べられるケースもあります。

グループ会社に関してはなかなか調べることは難しいと思いますので、そこはある程度性善説に頼るしかないのかもしれませんが。

*一応TDBなどで売り上や利益額くらいは調べられるかもしれませんが

ただ複雑な物件の場合や事業用の物件の場合などはなかなか調べられないことも多いです。

その際はよく僕は運営に直接問い合わせすることも多いです。

さすがにそこで嘘の報告はしないと思いますし、変にはぐらかされたら出資しなくて良いと思います。

さて、ここからがグループ会社間マスターリースの派生系について説明です。

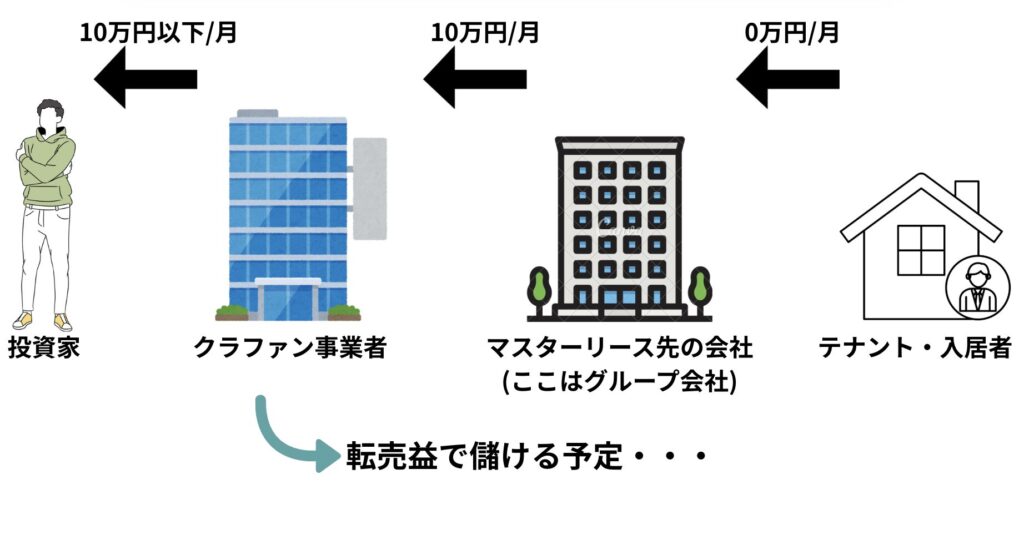

ケース3:実はキャピタル併用型でのマスターリース契約

こっそりキャピタル型のすこし悪質なマスターリース契約の使い方だと思います。

①不動産クラファン会社からとグループ会社(マスターリース先の会社)ヘ貸し出し

↓

②グループ会社(マスターリース先の会社)がテナント/入居者に転貸

といった形はケース2と同じです。

ただし、

・実際に得ている賃料よりも高額なマスターリース賃料を設定し出資者にはインカム型として組成

・ただし実態としては運営はキャピタルゲインを得なければ利益が出ない

というパターンです。

『賃料と全く同額水準を配当に回して、運営取り分のみキャピタル益依存』

というケースならまだ良いのですが、シンプルに得ている賃料収益よりも高額な配当を出しているケースも見受けられます。

注意点

ポイント

・運営利益が出ない売却はしてくれるか不明

・他案件出資者へも影響が大きい

このケースはファンドの実質的な利益はキャピタルゲインとなっています。

そのためいくら表面上マスターリース配当で利益が出ていても、最終的に運営が儲からない売却をOKとしてくれるかは不明です。

そのため他の純粋なインカム案件よりも延長リスクなどが高いと思います。

また、運営グループの体力を削って配当を出している場合は、実質的に他案件の出資者へもダメージがある点です。

市況が良いのであれば問題ありませんが、うまくいかなかった時に倒産されると全案件全滅します。

確認したいポイント

ポイント

・実際の賃料水準と著しく乖離していないか

・最終的に売却できそうなのか

ケース2と同じことを言っていますが、少し調べればあからさまな賃料齟齬がある場合は見抜けることも多いです。

このケースでは『おかしくないか?』と思った時に運営に問い合わせてみることをおすすめします。

あまりにも隠すような回答であれば今後の出資を見送るという判断も良いかもしれません。

もし出資するのであれば、『最終的に売却できそうなのか』という視点が必要だと思います。

少なくとも配当する分くらいの収益がでる売却価格で売れるかどうか考える必要がありそうです。

ただちょっとでも運営の悪意が見え隠れした場合は無理に出資する必要はないかと思います。

ケース4:キャピタル型ファンドでのマスターリース契約

ケース3と違い堂々とキャピタル型だけどマスターリース契約で配当を出すと言ってるパターンです。

①不動産クラファン会社からとグループ会社(マスターリース先の会社)ヘ貸し出し

↓

②グループ会社(マスターリース先の会社)がテナント/入居者に転貸

といった形はケース2,3と同じです。

ただし、

・案件内容はキャピタルゲイン型の案件である

・配当はグループ会社からのマスターリース配当である点の説明がある

というパターンです。

*開発型ではなく転売益を狙う案件を想定して書いてます

注意点

ポイント

・そうは言ってもキャピタル型

・他案件出資者へも影響が大きい

説明がある通り、インカムでの配当とはいえ、中身はキャピタルゲイン型となっています。

ケース3と同じように運営が儲からない売却はないと思われます。

また、繰り返しになりますが、運営グループの体力を削って配当を出している場合は、実質的に他案件の出資者へもダメージがある点です。

市況が良いのであれば問題ありませんが、うまくいかなかった時に倒産されると全案件全滅します。

確認したいポイント

ポイント

・しっかり案件として成立しているか

結局のところ

『キャピタル型の案件として見た時にしっかり案件として成立しているか?』

という視点で見るのが大事かと思います。

このケースでは運営的には善意の投資家保護の一環として行っていると思われます。

*もし取得価格と同額でも配当+元金を払い出せるようにする措置

とはいえ、そのケースでは運営にダメージがあるので今後の事業継続が心配になります。

キャピタル型としても魅力があるなら出資しましょう!

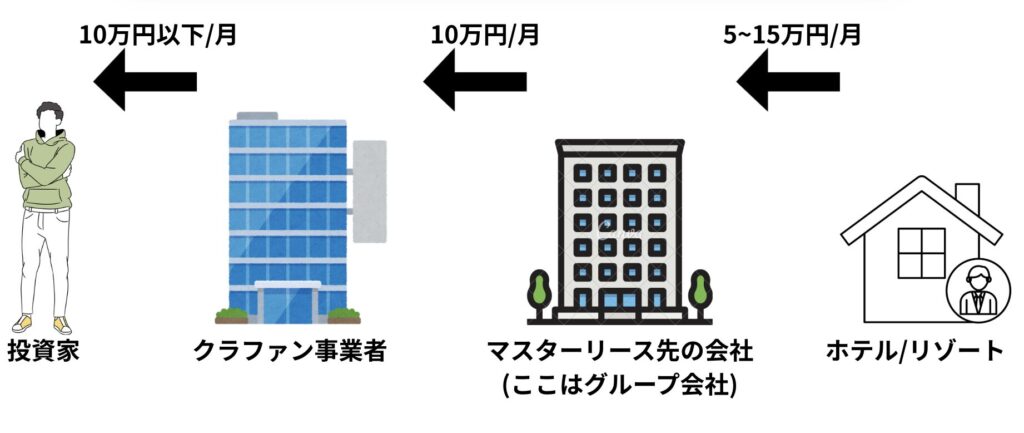

ケース5:リゾート/ホテル系ファンドでのマスターリース契約

最終テナントがホテル/リゾート施設のパターンです。

①不動産クラファン会社からとグループ会社(マスターリース先の会社)ヘ貸し出し

↓

②グループ会社(マスターリース先の会社)がホテル/リゾートを運営

といった形です。

ただし、

・最終的な売り上げが予測しにくい

・季節や需要によって変動が激しい

という特性があるホテルやリゾートの案件というのが特徴です。

注意点

ポイント

・宿泊事業は季節変動が大きく、需要低迷期には赤字化の可能性

・低迷期に売却が難しい

宿泊事業は季節変動が大きく、需要低迷期には赤字化することも珍しくありません。

収益が落ち込んでも配当資金を支払う必要があり、結果として資金繰りが圧迫されるリスクがあります。

また、需要低迷期やホテルとしての魅力がない場合に売却が難しい点も挙げられます。

転売案件のようなキャピタル型では、基本的には不動産と土地の価値を業者的には安値で仕入れているはずです。

*開発型や権利関係調整系を除く

ホテルの場合は不動産そのものの価値は薄いケースもあり、その場合だとホテルとして魅力がない場合は元本毀損の額が大きくなる傾向が考えられます。

市況が良いのであれば問題ありませんが、うまくいかなかった時に倒産されると全案件全滅します。

確認したいポイント

ポイント

・ホテル運営実績や最終的な出口はどうなってるか

・似たような案件が散見されるか

いくらマスターリースとはいえ、グループ会社からの配当である以上、しっかりホテル業で利益が出ている必要があります。

また最終的な出口が外部売却を狙っているのか自社買取なのかも確認が必要かと思います。

自社買取の場合は不動産クラファン会社は現金余力が少ない企業も多いので、実質再組成だよりの可能性もあります。

*集まらなかったら延長リスク

似たような案件が散見される場合は、実質その会社への事業出資みたいなものですので、その点を含めて判断が必要かもしれません。

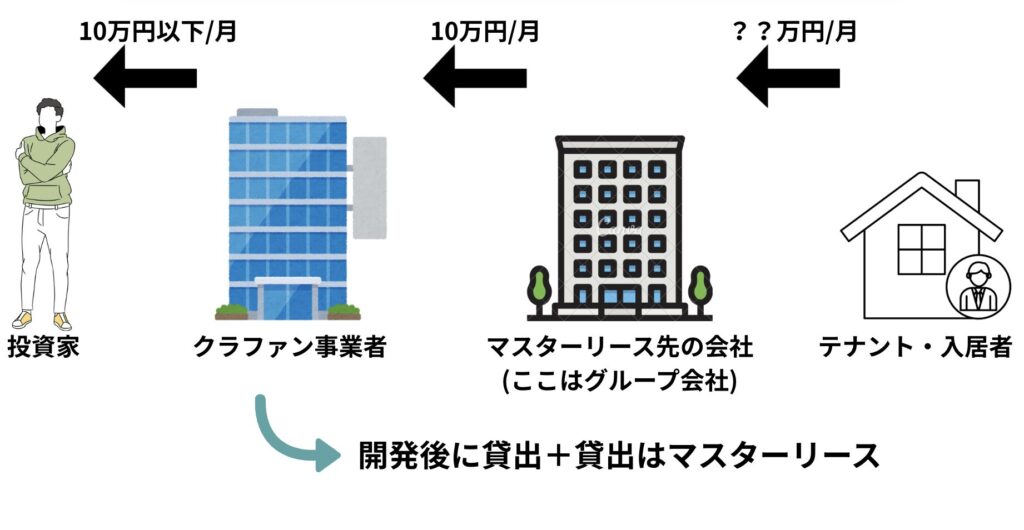

ケース6:開発型ファンドでのマスターリース契約

開発型で開発後にマスターリース契約で配当を出すと言ってるパターンです。

①不動産クラファン会社が資金を集め物件を開発

↓

②不動産クラファン会社からとグループ会社(マスターリース先の会社)ヘ貸し出し

↓

③グループ会社(マスターリース先の会社)がテナント/入居者に転貸

といったケースです。

・案件内容は開発型の案件である

・配当はグループ会社からのマスターリース配当

というパターンです。

注意点

ポイント

・中身は開発型の案件

・他案件出資者へも影響が大きい

説明がある通り、インカムでの配当とはいえ、中身は開発型となっています。

そもそも開発時に問題があった場合などは大きな元本毀損の可能性があります。

開発後の集客に難があり無理やり配当を出しているケースでは、運営グループの体力を削って配当を出しているので、実質的に他案件の出資者へもダメージがある点です。

市況が良いのであれば問題ありませんが、うまくいかなかった時に倒産されると全案件全滅します。

キャピタル型案件でも転売益を狙う案件よりも失敗時のダメージは大きいと思います。

市況が良いのであれば問題ありませんが、うまくいかなかった時に倒産されると全案件全滅します。

確認したいポイント

ポイント

・ファンドとして成立しているか

・出口はどこか

結局のところ

『開発型の案件として見た時にしっかり案件として成立しているか?』

という視点で見るのが大事かと思います。

また最終的な出口が外部売却を狙っているのか自社買取なのかも確認が必要かと思います。

自社買取の場合は不動産クラファン会社は現金余力が少ない企業も多いので、実質再組成だよりの可能性もあります。

*集まらなかったら延長リスク

似たような案件が散見される場合は、実質その会社への事業出資みたいなものですので、その点を含めて判断が必要かもしれません。

全案件共通の大事なポイント

ポイント

・マスターリース抜きで成立できるか

・配当原資の最終重要者は何か

・出口はどこか

・事業者が無理をしていないか

結局のところ、『マスターリース抜きで成立できるか』という視点が大切かと思います。

その中でも

・我々の配当原資はどこから生み出されるのか

・最終的な出口はどこにあるのか

という点が大事だと思います。

また、多くの会社でグループ会社間のマスターリース契約での案件を組成していますが、

『無理やり配当を出しているケースでは、運営グループの体力を削って配当を出している』

という特徴があります。

自分の案件がうまく回っていても実質的に他案件のリスクを負っている認識も必要です。

*要は倒産リスクがあるということ

厳しめに書きましたがマスターリース自体は投資家に安定配当をもたらす良い仕組みだとは思います。

ただ悪意ある使われ方もできてしまう点や情報が隠せてしまうのが悪い点ですね。

なにか疑問がある時はすぐ運営に問い合わせて回答に満足してから出資検討をしたいものです。

【補足】

*マスターリースと関係ないですが

個人的には運営資金繰り懸念などを加味するとよっぽど高財務の会社以外は1社に出資しすぎないようにする必要があるとと持っています。

不動産クラファンの特性上、倒産された場合は全損するリスクもありますので。

また、実質事業出資の案件を否定しているわけではないです。

*実際に出資してることもあります

ただ実質事業出資パターンでは、その会社のファンド内で分散していても分散効果が薄れていると思っています。

特に同じようなハイリスク案件を連発している場合は崩れる時は一気に崩れる可能性もあるので、複数案件に出資しても最終的に〇〇社に投資している認識の方が良いかもしれません。

まとめ

この記事で書いたパターン以外でもマスターリース関係有無に関わらず、必要以上に案件そのもののリスク以外を負っているパターンがあると思います。

・マスターリース抜きで成立できるか

・配当原資の最終重要者は何か

・出口はどこか

・事業者が無理をしていないか

この辺りを注意深く見る必要を記載しましたが、これ以外にもどんどん見るべきポイントは増えていくことが考えられます。

情報格差からある程度事業者を信頼して『えいや!』と投資しなければいけない時も多いです。

そのため、不動産クラファンへの資産全体での投資比率や自身の状況を鑑みて、とれるリスクの範囲内で投資をしていきましょう。

利回りカレンダー|投資情報の自動収集ツール

「投資したいけれど、ファンド情報を毎日チェックするのは大変…」

そんな声に応えて作ったのが、利回りカレンダーです。

これは、複数の不動産クラウドファンディング・デジタル証券サービスの情報をGoogleカレンダーに自動反映させたツールです。

【利回りカレンダー】

簡単に導入できる一括管理+自動更新のファンド情報アプリ!

ポイント

・クラウドファンディングやソーシャルレンディングなどの貸付投資系の「年利・投資期間・先着抽選募集の有無」が1目でわかる。

・googleカレンダーに登録するだけで設定完了(自動更新)

・誰でも簡単に複数社のファンドを把握できる