FUNDIの蓄電池案件!

抑えるべきポイントと懸念点を解説!

不動産クラウドファンディングのFUNDIの蓄電池案件についてまとめました。

抑えるべきポイントや懸念点について解説しています。

また、今後のFUNDIの蓄電池案件や市場が盛り上がってる背景についても記載しています。

この記事でわかること

・FUNDIとは

・FUNDIの蓄電池案件とは

・蓄電池開発の流れ

・FUNDIの蓄電池開発の流れ

・蓄電池案件の見るべきポイント

・蓄電池案件の注意点

・今後のFUNDIの蓄電池案件について

・蓄電池開発が盛り上がりを見せてる背景

・各社がFUNDIで資金調達する利用するメリット

・まとめ

FUNDIとは

| サービス名 | FUNDI(ファンディ) |

| 社名 | 株式会社FUNDI |

| 代表取締役 | 佐藤 悠大 |

| 本店所在地 | 東京都渋谷区広尾1丁目3-18 広尾オフィスビル3階 |

| 利回り実績 | 8%~12% |

| 公式サイト | 公式HPはこちら |

| その他 | 抽選/先着どちらも採用 抽選は部分当選は原則なし |

FUNDI(ファンディ)は、株式会社FUNDIによって運営される不動産クラウドファンディングサービスです。

特にデータセンター案件や蓄電池案件などを中心に取り扱う予定となっており、高いキャピタルゲインを得られるようなファンド組成が中心となります。

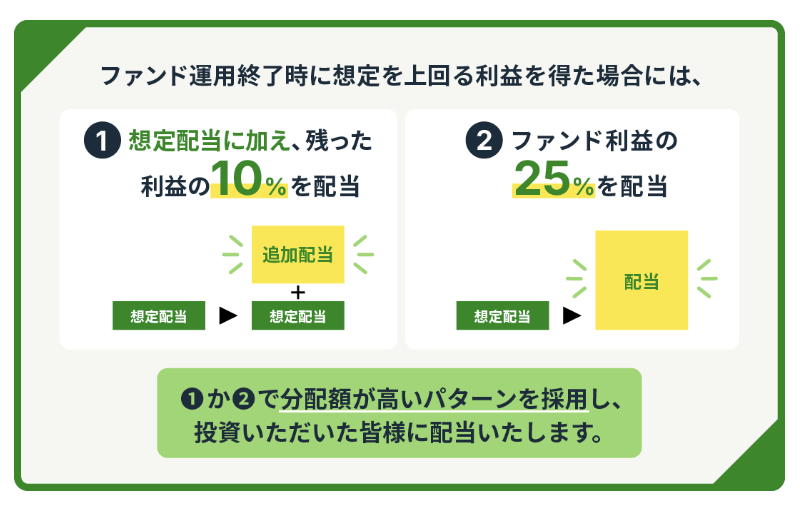

アップサイド配当について明記されており、想定利回りを超える配当の可能性もあります。

また、原則ファンド終了日の翌日に償還されるので、実質利回りも下がりにくいです。

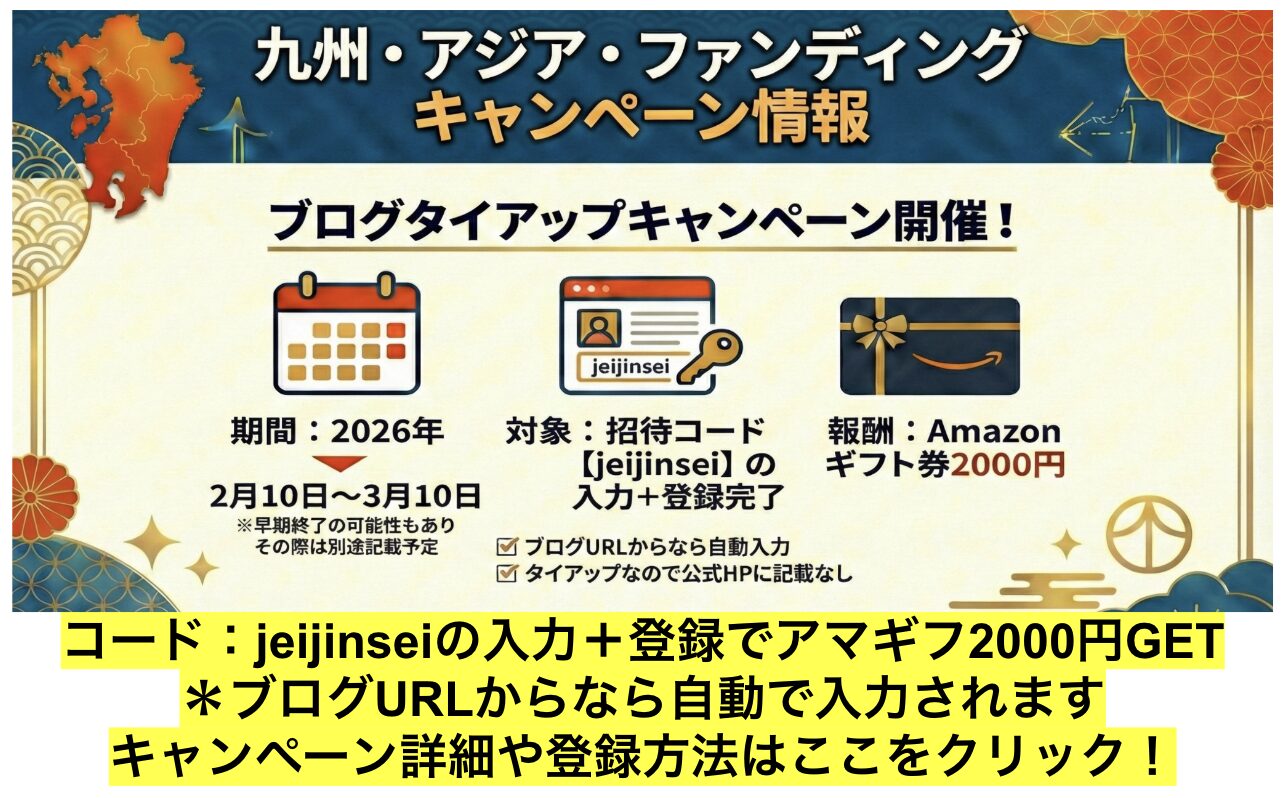

最新ファンド情報やキャンペーンの有無もこちら!

FUNDIの蓄電池案件とは

ポイント

・電気を貯める施設のこと

・蓄電池の開発案件となっている

・FUNDIでは蓄電池用地に投資する

まずFUNDIの蓄電池案件の特徴やそもそも蓄電池とは?というところを説明します。

電気を貯める施設のこと

ポイント

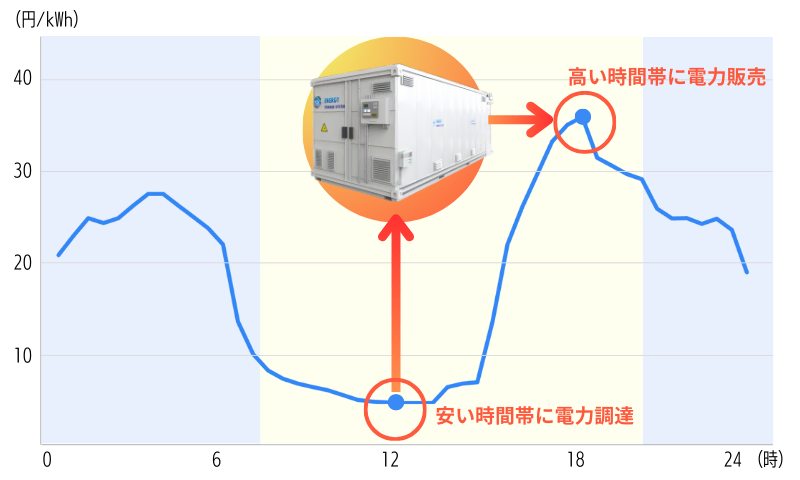

・価格が安いときに、電気を購入し「蓄電」

・価格が高くなったら、放電して「売電」

を行う電気を貯める施設のこと

・割安な土地に蓄電池施設を建てる必要がある。

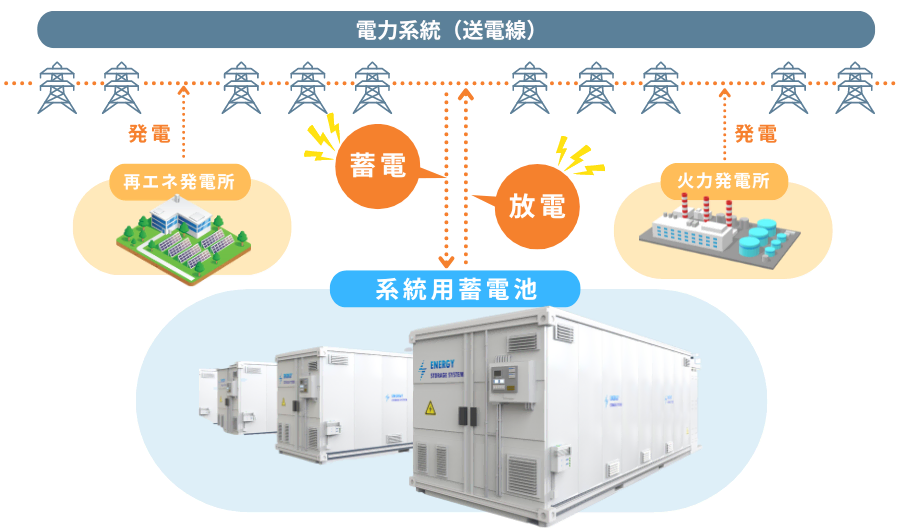

FUNDIで扱う蓄電池は家庭用のものではなく、『系統用蓄電池』という送電線から電気を蓄電や放電するものです。

再エネ発電所や火力発電所で作った電気を一時的に溜めておいて、発電量が少ない時間に放電させることができます。

日本卸電力取引所「JEPX」で取引されており、電気の市場価格は日時によって変動します。

電力需要の低い時間帯に安く電気を購入し「蓄電」しておき、電力取引市場の一番高い時間帯に「放電」して売電することで、その差額で利益を得るのがビジネスモデルです。

ただし実際にコスト部分に関しては、

・電池の購入資金

・搬入据付

・系統連系

などが大部分を占める模様です。

土地を格安で仕入れて、その上に蓄電池を建てる必要があります。

これはFUNDI代表の言葉なので裏は取れていませんが、年利20%前後で回る投資案件としても注目されているようです。

蓄電池の開発案件となっている

ポイント

・FUNDIでは蓄電池の開発案件のファンドが出る

・これから蓄電池を建てていく段階

先ほど蓄電池について掲載しましたが、FUNDIでは蓄電池運用を行うのではなく、『蓄電池開発』を行います。

具合的には『土地に蓄電池を置いて、蓄電池施設を作る』案件となっています。

ただし、不動産クラウドファンディングですので、『不動産』にしか投資できません。

FUNDIが蓄電池開発のどの部分に投資しているかを解説します。

FUNDIでは蓄電池用地に投資する

ポイント

・FUNDIでは蓄電池の開発用地(土地)に投資

・ただし土地評価額はかなり割高なことも

・実際には建築資金に充当されているかも

・建設後に土地を売却(買い戻し)する

FUNDIでは蓄電池の開発用地(土地)に投資します。

通常の蓄電池開発では、安い土地に蓄電池をおく必要がありますが、FUNDI案件では割高で土地を購入する形となっています。

その結果、周辺相場よりもかなり割高な金額で土地を取得します。

要は激安な土地をかなり割高な価格設定で土地を購入するということですね。

なぜこんな状況にするかを説明します。

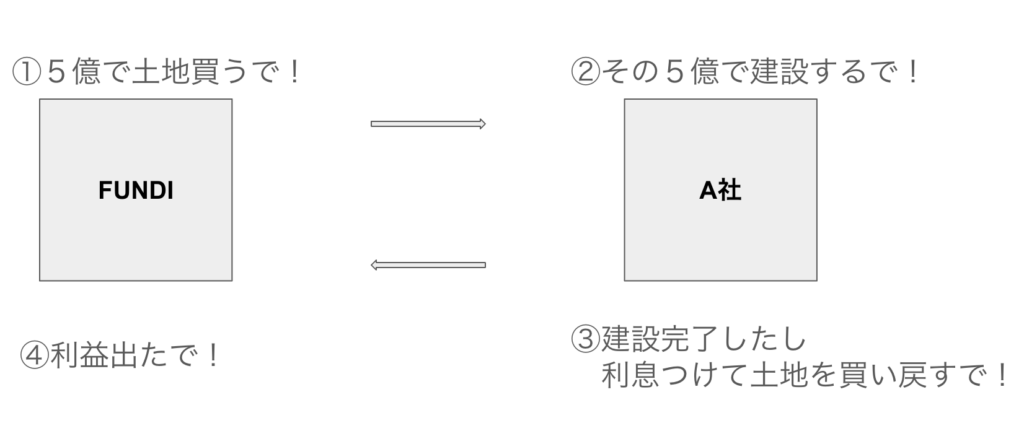

おそらくですが、FUNDIがA社から土地を購入すると、A社がその資金を使って蓄電池施設の建設を行います。

そして、建設後にA社などが土地を買い戻すような仕組みになっています。

FUNDIの投資対象はあくまで土地となっていますが、その資金は売却先が自由に使えるので、開発資金などに充当されているのかと思います。

A社の開発資金を提供するために、割高な価格設定で土地を購入しているものと思われます。

この辺りの仕組みの流れについても後ほど解説します。

まずはそもそもの蓄電池開発の流れについて話します。

蓄電池開発の流れ

系統用蓄電池事業のプロセス

①土地の買い集めなど

②電力会社に接続検討に先立つ事前相談

③電力会社に接続検討申込

④電力会社に契約申込

⑤工事など

⑥連係等

系統用蓄電池事業のプロセスはざっくり上記のような形になります。

FUNDIでは

②電力会社に接続検討に先立つ事前相談

③電力会社に接続検討申込

④電力会社に契約申込

⑤工事など

のどこかの部分から始まるファンドが組成されると思います。

実際に初の蓄電池案件では電気の接続回答を得た状態でスタートしていますので、⑤工事の段階のファンドでした。

*実際に工事をするのは売買契約済みの会社で、工事の期間の土地代金をFUNDIで持つ形

蓄電池開発に置いては電力会社からの接続回答は非常に重要な要素となっていますので、安全性を配慮するのであれば、回答後の案件がおすすめです。

FUNDIの蓄電池開発の流れ

先ほど蓄電池開発の流れを記載しましたが、FUNDIファンドの流れを深掘りしていきます。

FUNDIの電池事業のプロセス

①土地の購入

↓

②A社が蓄電池施設の建築

↓

③A社が買い戻し

*最後の部分はA社以外になるファンドも出てくると思います。

*A社というのは土地購入先の会社のことを指しています

FUNDIのファンドは自分たちで蓄電池施設を建築するのではなく、蓄電池開発資金の提供者になるイメージが強いです。

A社から土地を購入することで、A社は多額の資金を手に入れることができます。

FUNDIはA社に無料で土地を貸し出して、A社はその土地の上に蓄電池施設を建設します。

建設が完了したら、A社はFUNDIから土地を買い戻す形になります。

*最後の部分は買い戻しではなく、他社に売却する可能性などもあると思います

ただし前述した通り、FUNDIは一旦土地を高値で買い取っています。

A社が不履行したり、潰れた場合の安全策なども考える必要がありますので、蓄電池案件の見るべきポイントをまとめました。

蓄電池案件の見るべきポイント

見るべきポイント

・電力会社からの接続回答

・道路との接道状況

・売却先が決まっているか

・その他保証などもあるか

土地を通常の評価よりもかなり割高な設定で購入する以上、不測の事態が起こった場合は大損失の可能性があります。

そのため、FUNDIではいくつかの保全策があります。

また、そのそも蓄電池開発において重要なポイントもありますので、合わせて説明します。

電力会社からの接続回答

見るべきポイント

・送電系統と接続ができるかどうか

蓄電池の仕組みが送電線から電力を蓄電したり放電したりすることで利益を出す以上、そもそも送電線などの電力系統と接続できるかどうか?が重要になります。

②電力会社に接続検討に先立つ事前相談

③電力会社に接続検討申込

④電力会社に契約申込

の手順で接続が行われることが多いため、どの部分まで進捗しているかを確認しましょう。

正式な回答ではなくても、事前相談でOK貰えるくらいには進んでいる方が安心だね。

道路との接道状況

見るべきポイント

・道路との接道状況

蓄電池が40フィートコンテナで運ばれるため、かなり大きいものになります。

そのため、周辺の道路がそれに対応しているかどうかは非常に重要です。

ファンド説明にこの記載がない場合は、問い合わせなどをして確認してから投資するのが良いかと思います。。

売却先が決まっているか

見るべきポイント

・売却先が決まっているか

土地を割高な価格で購入する以上、売却先が決まっていなければリスクが非常に大きくなります。

基本的には土地購入先が買い戻すため、そのまま売却先になるケースが多そうです。

今後は売却先が決まっていながらも、より高い値段で売却できる場合はA社ではなくB社に売れるような特約が盛り込まれるかもしれませんが、、

どちらにせよ、売却先がある程度決まっている案件の方が安全かと思います。

実際にあったFUNDIでの出口案件も説明します。

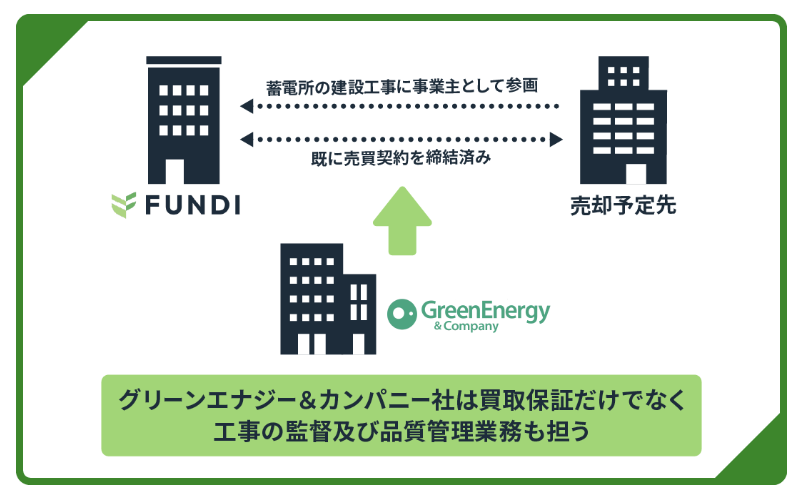

1号案件では土地購入先である野村屋グループと既に売買契約締結済みの状態でファンドが始まりました。

そのため、蓄電池施設が建設され次第、野村屋グループに売却するような案件となっていました。

その他保証などもあるか

見るべきポイント

・もし売却先の資金がなかったら?

・もし何らかの原因で蓄電池開発に遅れや開発不良が生じたら?

蓄電池関連市場はまだ始まったばかりであり、現時点では黎明期です。

成熟していないからこそ、工事スケジュールや資金計画との乖離などリスクが生じやすいかと思います。

そのため、

・工事スケジュールや資金計画との乖離で売却先が現金を用意できなかった

・売却先が潰れてしまった

などに対応する必要があります。

実際にあったFUNDIの蓄電池案件での保全策も掲載します。

1.「譲渡担保」を設定で強固な売買契約に

→売買契約を履行せず買い取りを行わない場合には、売却先が所有する蓄電池設備等はFUNDIに譲渡される契約を結んでいました

2.グリーンエナジー&カンパニー社による買取保証

→何らかの原因で売却先が買い取れなくなった場合にグリーンエナジー&カンパニー社が買い取る契約

1号案件では主に上記の2つの保全策がありました。

そもそも売却先が決定しているEXIT案件でもあったので、それに加えた保全策でかなり盤石な体制でのファンドだったと思います。

ただし買取保証の範囲が『もし開発進行が不可能になった場合は?』などの細かい条件開示まではされてない点は注意が必要です。

蓄電池案件の注意点

注意点

・土地価格は周辺価格と乖離しやすい

・まだまだ黎明期の分野である

・EXIT案件ではアップサイド配当は狙いにくい

土地価格は周辺価格と乖離しやすい

ポイント

・土地価格は周辺価格と乖離しやすい

・田舎の土地にしてはかなり割高な価格設定

通常の蓄電池開発では、安い土地に蓄電池をおく必要がありますが、FUNDI案件では割高で土地を購入する形となっています。

その結果、周辺相場よりもかなり割高な金額で土地を取得します。

もちろん色々な特約で売却について固めてくるとは思いますが、上記のような性質を持っていることは知っておきましょう。

まだまだ黎明期の分野である

ポイント

・予想外の状況になる可能性も

・EXIT案件でもその他の保全策にも注目

やはり蓄電池市場はまだまだ黎明期の分野です。

そのため、予定外の状況になることもあるかもしれません。

多くの不動産クラファンではEXIT案件であるだけで、安全性が評価されがちですが、更なる保全策があるかどうかは確認しておきましょう。

EXIT案件ではアップサイド配当は狙いにくい

ポイント

・アップサイドの可能性はある

・大幅な利回り増加は想像しがたい

FUNDIでは予定よりも多くの利益が出た場合にアップサイド配当方針に従って、利回りが上昇することがあります。

FUNDIのアップサイド配当方針は2つありますが、売買契約締結済みのEXITファンドであれば、売却額の変更はないと思われます。

ただし予定よりも建設工事が早く終わったので、早期に売買契約を行い、ファンドが終了することでの擬似的なアップサイド配当はありえるかと思います。

とはいえ、売却益が上振れたわけではないので、そこまで大きな上昇になるケースは少ないです。

例えば1号案件の『年利10.5%+期間12ヶ月』の案件が9ヶ月で売却できた際のケースで年利を計算してみました。

やはり大きく年利は上がらないと思いました。

本ファンドの想定利益は

536,850,000円(総額)✖︎10.5%

=56,369,250円となります。

期間9ヶ月の際の配当(アップサイド前)は

510,000,000円✖︎10.5%✖︎9/12

=40,162,500円

残った利益は

56,369,250円ー40,162,500円

=16,206,750円

となります。

つまり配当額は

40,162,500円+(16,206,750円✖︎10%)

=41,783,175円

となります。

この際の利回りは10.9%です。

今後キャピタル型の蓄電池案件があればアップサイド配当も狙えるかもしれないね。

最終売却額が決まっている案件での大幅上振れは難しいね。

今後のFUNDIの蓄電池案件について

ポイント

・月2本程度の組成ができそう

・キャピタル益を狙える案件も組成していきたい

・最終的には特別高圧の蓄電池(100億規模)も

月2本程度の組成ができそう

・蓄電池案件は月2本程度の組成ができそう

・スキームがパッケージ化できたことが要因か

①FUNDIが売却先(A社)から高値で土地を買い取る

↓

②A社が土地代金で蓄電池施設を建設

↓

③A社がFUNDIから土地を買い戻す

というスキームが組まれていましたが、それをパッケージ化してどんどん組成していくようです。

初号ファンドではA社=野村屋グループで、買取保証に上場企業のグリーンエナジー&カンパニー社による買取保証がついていました。

今後は様々な企業で同じようなスキームで組成していくのかもしれません。

キャピタル益を狙える案件も組成していきたい

・売却先との契約次第か

・売却契約に他社に売却しても良い契約を盛り込む

これは非確定情報ですが、

最終売却先との契約で『他に高値で買い取ってくれる会社があれば土地を売却しても良い契約』を盛り込みたいとのことでした。

これに関しては売却予定先との契約次第ですし、案件によって違ってくるかもしれません。

おそらく、この特約が盛り込まれた場合はFUNDI側も告知してくると思いますので、ファンド情報を確認していきましょう。

最終的には特別高圧の蓄電池(100億規模)も

・特別高圧の蓄電池(100億規模)

・FUNDIの会員数などの集客次第か

もしできるのであれば特別高圧の蓄電池(100億規模)の案件も組成したいとのことでした。

もちろん現時点で100億の案件を組成しても集め切ることが難しいと思いますが、実現すれば大きな利益を生むファンドになりそうです。

これに関しては、FUNDIの会員登録数などの集客次第かと思います。

蓄電池開発が盛り上がりを見せてる背景

ポイント

・電気の市場価格の変動が大きく、利益幅が広い

・初期費用の負担が軽減されつつある

・国の補助金制度が強化されている

電気の市場価格の変動が大きく、利益幅が広い

ポイント

・国際情勢や異常気象の影響により価格変動が激しい

・売電収益を向上させやすい環境

電力市場の価格は、需給バランスや天候、燃料費の影響を受けて30分ごとに変動します。

夜間に安く電気を蓄え、昼間に高値で売ることで、高い収益が期待できます。

近年の国際情勢や異常気象の影響により価格変動が激しくなり、売電収益を向上させやすい環境が整いつつあります

初期費用の負担が軽減されつつある

ポイント

・政府の普及促進により価格が年々下落

・費用対効果が向上

これまで導入コストが高額でしたが、政府の普及促進により価格が年々下落しています。

2022年時点で6万円/kWhの水準でしたが、現在は費用対効果が向上し、導入しやすい状況になっています。

国の補助金制度が強化されている

ポイント

・政府が補助金制度を拡充

・導入支援がさらに手厚く

再生可能エネルギーの活用促進のため、政府が補助金制度を拡充しています。

2021年度の予算は130億円でしたが、2024年度には400億円に増額され、導入支援がさらに手厚くなっています。

各社がFUNDIで資金調達する利用するメリット

ポイント

・FUNDIで土地代金を負担

・売却先の資金を最小限に蓄電池開発ができる

なんで売却先が土地とかまとめて取得しないの?

FUNDI挟む意味ある?

と思った方もいるかと思います。

おそらく売却先の資金が無限になるのであれば、FUNDIを挟む必要はありません。

ただし、実際には資金は限られておりますので、FUNDIの土地代金を一旦立て替えてもらってるイメージが良いかと思います。

初号ファンドで言うと、約5億の現金が工事完了まで浮きますので、その資金で他の事業や投資に回すことができます。

つまり、売却先は使用貸借契約を活用して無償で借り受けながら蓄電池設備の工事を進めることで、資金効率を高めつつ複数のプロジェクトを並行して進められるメリットがあります。

ここの資金繰りについてもう少し具体例を出して解説します。

初号ファンドに関しては土地代金の支払い先は野村屋グループ(最終売却先)になります。

約5億という土地単価も田舎の土地単価ではなく、蓄電池用地として貸出した場合の収益から算出しているので、結構高額なお金がFUNDI資金⇨野村屋グループに移動します。

そのお金の使い道は野村屋グループが決めることですが、おそらく蓄電池設備などの建築資金になるのかと思われます。

そして最終的に6億で土地の買い戻しを行う流れになっているのかと。

ちなみに最終的に売却先は蓄電池を購入することになりますが、そこでも大きなメリットがあります。

蓄電池を買うと定率法で33.3%の節税効果があり、また20%程度で運用できると言われています。

なので売却先としても結構美味しい案件のようです。

多少資金がなかったとしても、FUNDIを利用することで資金面でサポートして、節税メリットを得られるということです。

*ここに関してはYoutubeLiveで少し話していた程度なので、どの程度信憑性があるのかは不明です

まとめ

ポイント

・蓄電池案件はまだまだ黎明期

・案件の進捗状況は要確認

*電気系統や道状況など

・最終的な売却戦略も確認

*売買契約や買取保証など

一見すれば

・売買契約締結済み

・買取保証

などの安全策で非常に確実性の高い投資に見えます。

実際に成功確率は高くなるかと思いますが、金額も大きいので失敗した際のダメージも大きいです。

土地が売買の対象ですが、実態としては資金の最終使用用途は土地売買だけではなさそうなので、通常の不動産クラファン案件とも異なりますしね。

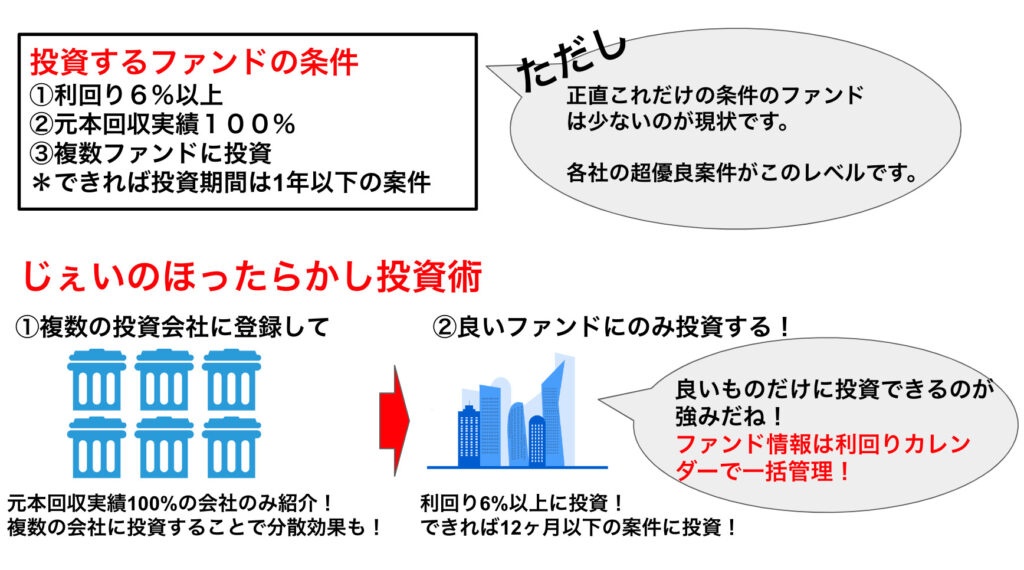

筆者はFUNDIを推していますが、それでも多額の資金は突っ込みすぎず、複数の案件に分散しながら投資を行っていきたいと思います。

最新ファンド情報やキャンペーンの有無もこちら!

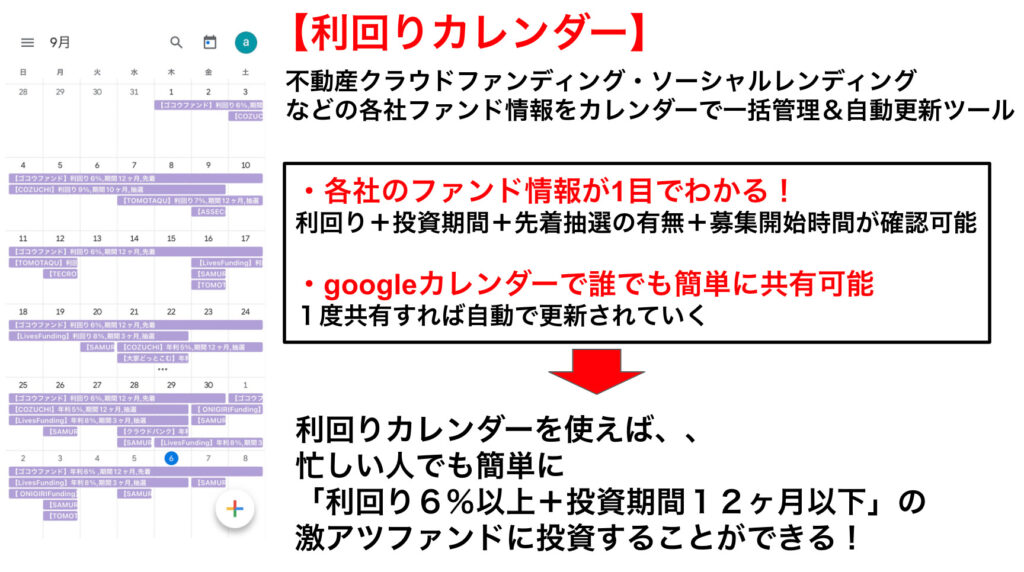

毎日ファンド情報見ている時間がない!という声をお聞きしたので、、

googleカレンダー上で、じぇいが監視している会社のファンド情報が自動更新+一括管理できる「利回りカレンダー」というツールを作りました!